問48 2022年1月基礎

問48 問題文

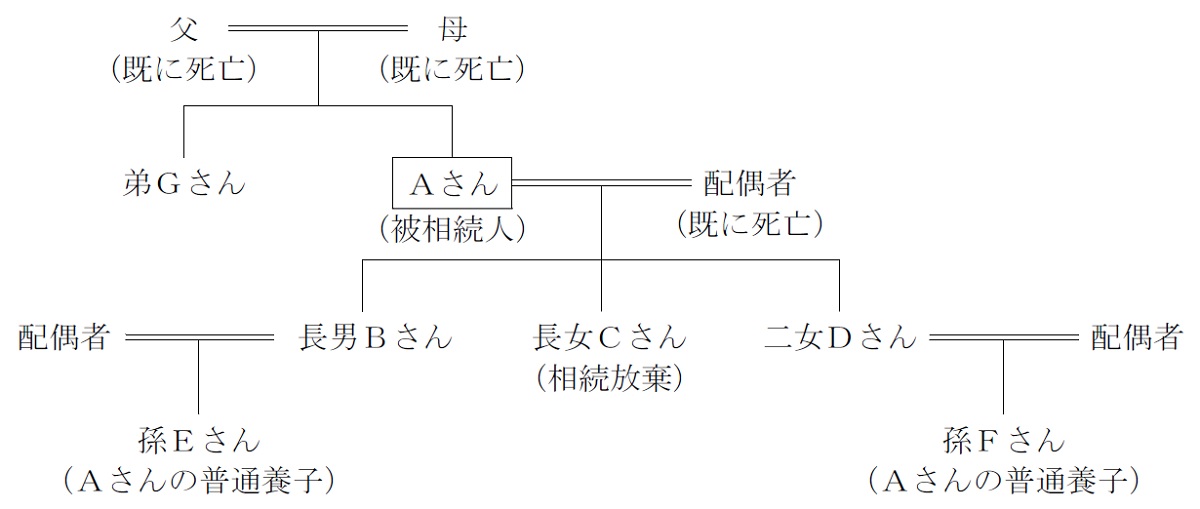

下記は、2021年11月15日(月)に死亡したAさんの親族関係図である。Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、長男Bさん、二女Dさん、孫Eさん、孫Fさん、弟Gさんは、Aさんから相続または遺贈により財産を取得し、相続税額が算出されるものとする。また、長女Cさんは、相続の放棄をしており、財産を取得していない。

(a) 遺産に係る基礎控除額は、4,800万円である。

(b) 相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Eさん、孫Fさんの2人である。

(c) 弟Gさんの法定相続分は、4分の1である。

1) 1つ

2) 2つ

3) 3つ

4) 0(なし)

問48 解答・解説

相続税の基礎控除・2割加算・法定相続分に関する問題です。

(a) は、不適切。まず相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円ですが、養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができます。

配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。

従って、本問における法定相続人は、長男B、長女C、二女D、養子である孫1人分の計4人が法定相続人となるはずですが、長女Cは相続放棄しています。

相続税の基礎控除の計算上では、法定相続人は相続放棄があっても、「相続放棄はなかったもの」として扱われます。

よって、相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×4人=5,400万円 です。

(b) は、不適切。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。

一親等の血族とは、被相続人の父・母・子(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)で、養子は血がつながっているわけではありませんが、一親等の法定血族とされます。

ただし、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。

本問の場合、孫EとFは被相続人Aの直系卑属でAの養子、かつEとFの親であるBとDは存命していますから、相続税額の2割加算の対象です。さらに、被相続人Aの弟Gも遺贈により財産を取得しているため、相続税額の2割加算の対象ですので、合計3人です。

(c) は、不適切。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。

さらに、相続税法上は養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができますが、民法上では養子の人数に制限はなく、全員法定相続人となります。

なお、相続放棄すると、民法上は「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。

よって本問の場合、法定相続人は子である長男Bさん・長女Cさん・二女Dさんと、養子である孫Eさん・Fさんの計5人ですが、長女Cさんは相続放棄しているため、法定相続人は長男B・二女D・孫E・孫Fの4人となりますので、弟Gさんは法定相続人とならず、法定相続分もありません(ゼロ)。

よって正解は、4

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

![]()

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

![]()

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

![]()

●無料アプリ版公開中。

●無料アプリ版公開中。

●広告無しの有料版。

●広告無しの有料版。